歯ぎしり、睡眠

(睡眠時無呼吸症候群)

Apnea Syndrome

歯ぎしりは“クセ”ではなく、睡眠と全身の健康のサイン

夜間に無意識に歯をこすり合わせたり強く噛みしめてしまう「睡眠時ブラキシズム(歯ぎしり)」は、単なる習慣やストレス反応と捉えられがちです。

しかし、実際には 脳の働き・睡眠の質・顎の骨格・遺伝 など複数の要因が絡み合う現象です。

最新の研究では「歯ぎしりは気道を守る役割を持つ場合もある」と報告されており、必ずしも“悪者”とは限りません。

歯ぎしりが引き起こす症状

-

歯のすり減りや破折、知覚過敏

顎関節症(口が開けにくい、痛み)

顎やこめかみの筋肉の疲労、頭痛・肩こり

骨格の変化(咬筋肥大や顎の後退)

睡眠時無呼吸症候群との深い関わり

歯ぎしりは、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA) と密接に関係しています。

研究によると、OSAの患者さんの 33〜54%に歯ぎしりが合併 していることが分かっています。

- 顎の骨や関節がすり減ると、舌やのどが後方に引かれ、気道が狭くなる

- 口を開ける動きがうまくできないと、呼吸が苦しくなりやすい

- 顎を前に出すと気道が広がり、呼吸が改善することがある

その背景には次のようなメカニズムがあります

つまり、顎の動きと呼吸のしやすさは密接に結びついているのです。

- 強いいびき

- 夜間の無呼吸・低呼吸

- 日中の強い眠気・集中力低下

- 高血圧や心筋梗塞、脳卒中など心血管疾患のリスク上昇

放置すると

につながる可能性があります。

当院の包括的アプローチ

当院では、歯ぎしりやいびきを 「歯のトラブル」だけでなく「睡眠・全身の健康の問題」 として捉えています。

• 詳細な問診と検査(必要に応じて睡眠検査も実施)

• 顎や筋肉の状態に応じたマウスピース療法

• 睡眠環境の改善や生活習慣指導

• 舌や顎のトレーニング指導

• 医科と連携した包括的治療

単に「歯ぎしりを止める」のではなく、歯・顎・呼吸を守るための治療 をご提案します。

ご相談ください

•「朝起きると顎がだるい」

•「家族から歯ぎしりやいびきを指摘された」

•「無呼吸を心配している」

このような症状がある方は、一度ご相談ください。

歯・睡眠・全身の健康をつなぐ“睡眠歯科”の視点から、最適な治療を一緒に考えていきます。

-

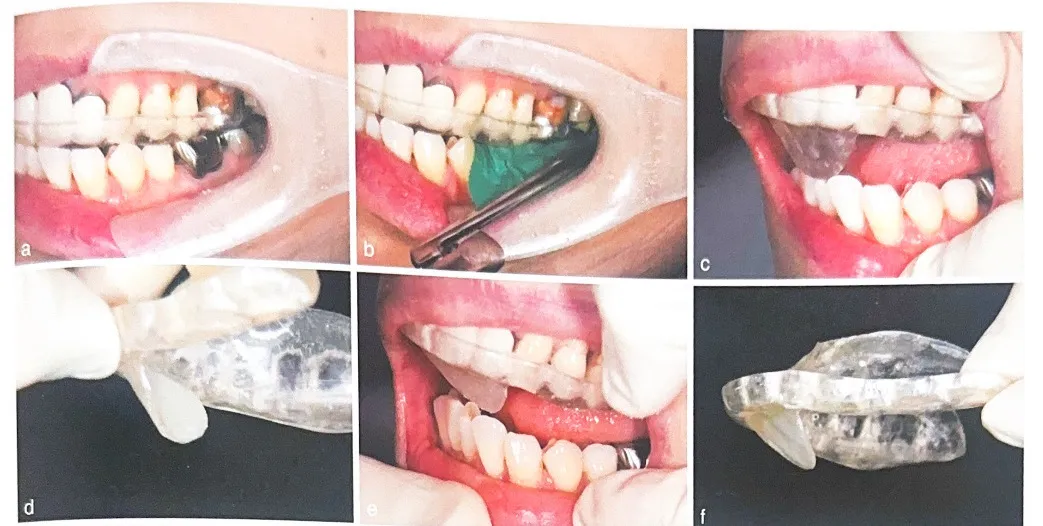

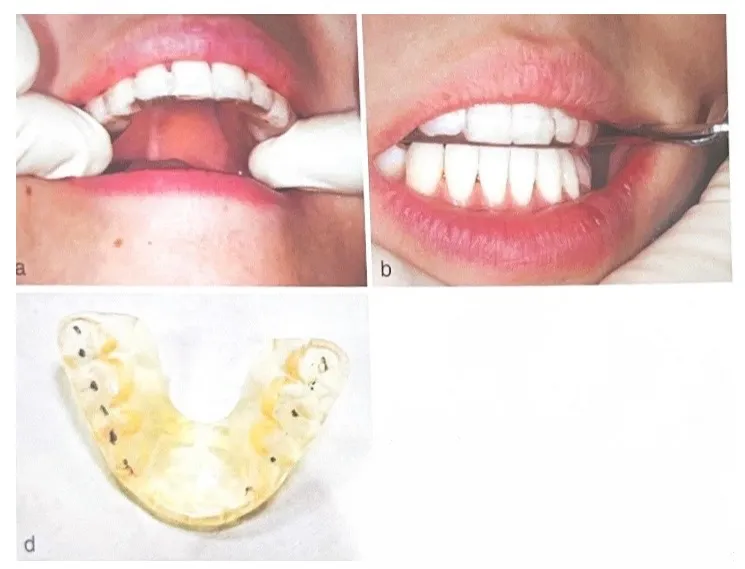

当院のスプリント前方位型スプリント主に睡眠時無呼吸症候群に使います。

-

スタビライゼーション型スプリント主に歯軋り、歯や顎の保護に使います。

当院の睡眠時無呼吸症候群治療

-

一般的な治療との違い

通常の歯科医院で行われる睡眠時無呼吸症候群の治療は、オーラルアプライアンス(スプリント)によって下顎を前方に移動させ、気道を広げる方法が中心です。

しかし、この方法は長期使用により顎関節へ負担がかかり、顎関節症を悪化させるリスクが報告されています。

当院では、顎関節症・顎変形症の専門医として、単なる気道の確保だけでなく「顎関節への負担軽減」と「筋機能の改善」にも配慮した治療を行っています。 -

顎と呼吸の密接な関係

顎と呼吸は密接に関係しています

• 顎関節の骨がすり減ると、舌骨上筋群(特にオトガイ舌骨筋・顎二腹筋)が過緊張し、下顎が後方へ引かれやすくなります。

• その結果、舌や咽頭部の筋肉も後方へ移動し、気道が狭くなりやすくなります。

• 小さめの顎・縦に長い顔立ちの方は、特に無呼吸のリスクが高い傾向があります。

つまり、骨格の形態や顎の不調は、そのまま呼吸のしやすさに直結するのです。 -

筋機能障害まで改善する治療

当院では、スプリント療法に加えて、以下の点を重視しています。

• 顎関節の状態を専門医が十分に評価し、関節に負担をかけない装置設計 •

筋緊張によって後方回転した下顎骨を、施術によって本来の位置に近い状態まで改善

舌や咽頭周囲の筋群の機能を回復させるトレーニングやリハビリ

呼吸しやすい顎運動を再獲得

これにより、単に「いびきを抑える」だけでなく、筋機能を整えて無呼吸の根本原因にアプローチする治療を実現しています。 -

重症例への対応

重度の睡眠時無呼吸症候群で心肺機能に深刻な影響が出ている場合には、命を守るための「睡眠外科治療(上下顎移動術)」が必要になるケースもあります。

当院は、こうした外科治療に携わる専門医としての知見を活かし、重症化する前にできる予防的な介入を重視しています。